|

今回は1/72ですが、Airesのセットを使ってコックピットの

ディーテールアップをします。キットの側壁モールドを削り落とし、

後でレジンパーツを接着したときに肉厚にならないよう、

さらに削り込んで薄くします。田宮のP-51Dキットは(1/72では1/48のように

透明部に直接ゲートをつけるということは

なくなったものの)キャノピーの処理が気に入らないので、ハセガワ用の

バキュームキャノピー(スコードロン製)を使うことにしました。

Futureでワックス処理済です。

ハセガワキットと同じように、ウインドシールドがつく部分のパネルを

後先考えず切り欠いてしまいました。

|

|

画材店で最近購入したハンドバイスで、レジンの側壁パーツの

注入ブロックを保持し、サンドペーパーで肉を薄くしてやります。

この作業にはハンドバイスは必要なさそうですが、切り離しのときは

やりやすかったように思います。

|

|

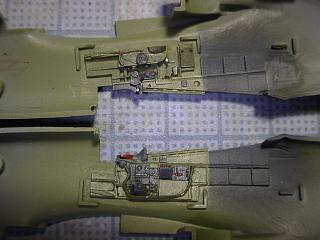

先ほど、胴体パーツから切り離した左右の計器盤覆いを接着し、

レジン製の計器盤パーツ(照準器も一体成形

されています)に接着してしまいました。以前使用したAiresの1/48

パーツでは、最初からこのような状態でした。照準器のレンズ部には、Polly-Scale

のクリア(フロアワックスのように半透明で、乾燥すると透明になります)

をたらしました(追記:塗料だと乾燥後

ひけてしまったので、クリスタルレジンでやり直しました)。

計器部は、エッチングパーツと

印刷した透明フィルムで再現するようになっています。

レジンとエッチングを適材適所で使い分けて、かつ値段も安価というのは

うれしいです。方向舵ペダルはエッチングです。こういう細かいエッチング

パーツを扱うのはストレスなので、キットのプラパーツを移植しようかとも

思いました(案の定、後でペダルがとれて付け直す羽目になりました)。

|

|

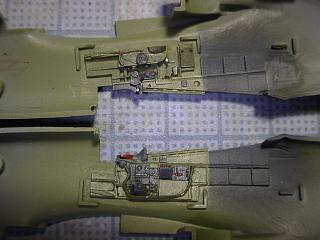

レジン製側壁パーツを接着し、エアロディーテール、Detail & Scale

を参考に塗りわけました。

|

|

レジンの床パーツを接着します。合いはよいです。キットのコックピット

床パーツと一体成形されているラジエーターダクトを、バルクヘッドごと切り離して

使用しました。レジンの床パーツの後部は、ラジエータとダクトが収まるように

切り欠いてやります。

ラジエーターは塗装&スミ入れまでやって、マスキングしておきます。

後でマスキングテープをピンセットで挟んでつまみ出しやすいように、

タブを作っておきました。

|

|

Airesのシートは、シートベルトやサイドステーがエッチングの別部品になって

いて面倒なので、全部レジンで一体成形されているTrue Detailsの

ものを使いました。Airesの方が出来上がりは上だったかもしれませんが、

作業の楽さをとってしまいました。また、Airesのシートの方が若干幅が

広めなので、側壁と干渉してしまうかもしれません。シートは最後に接着

するので、とりあえず塗装だけ済ませておきました。

|

|

計器盤やシートはまだ接着せずに、全体塗装に備えて風防のみ

マットメディウムで仮接着しました。風防前部に隙間ができるので、

プラ板で埋めました。

|

|

主翼と胴体の合いは悪くないですが、胴体の前方内側にランナーを

挟んでわずかに胴体幅を広げてやることにより、完璧に合うようになりました。

コックピットレジンパーツは片側の胴体にだけ接着し、遊びを持たせてあります。

主翼付け根の部分にプラペーパーを挟んだほうが、接着後に機首下面のラインが

スムーズにつながるようです。

|

|

田宮の1/48キットから引き継がれている欠点ですが、プロペラカフスの

付け根が末広がりになり過ぎています。Czech Masterのレジンパーツを

参考にしつつ、削り込みました。

|

|

塗装が終了しました。胴体のみ、控えめに銀のトーンを変えて塗り分けました。ベースの銀はアルクラッドのアルミを使いました。バキュームキャノピーを閉状態に削り合わせるのに若干苦労しました。

|

|

完成です。マーキングは370FS/359FGのエースR.Wetmore機にしました。ホイールのみCzech Masterのレジン製自重変形状態のものを使用しています。田宮だからと仮組みをしなかったら、脚周りの組み立てにちょっと苦労しました。内側の脚カバーの支柱が若干長すぎて、そのままでは角度が決まりません。クリアパーツの着陸灯は、レンズ部分をリューターでえぐって、カーモデル用のライトを埋め込みました。エアロマスターデカールのインストでは、スピナーに白のスパイラルが描かれていますが、実機の写真には確認できないので省略しました。1/72の単発機は小さいですね。

|