|

コックピットパーツ洗浄。

田宮のコルセアキットのコックピットはそのままでも十分なできですが、

バーリンデンのディテールアップセットを買ってあったので、在庫処分として

使うことにしました。

シートのみ、ヴァーリンデンのものよりモールドの優れた

お決まりのUltracast製を使います。

コックピットのほかエンジンパーツもセットされていますが、

前列だけ使用することにします。

|

|

田宮のキャノピーは肉厚気味のことが多いので、バキュームパーツに

置きかえることが多いです。今回も、Falconのものを使用しようと

切り出してみたのですが、風防が田宮キットと全然合いません。

田宮キット用として売られているものではないので、当然かもしれませんが…。

仕方がないので、スライディング部のみ用いることにしました。

|

|

コックピットの塗装・組み立てを終え、胴体パーツに合わせてみました。

W. Reece氏らによる米海軍機内部塗装リサーチや

Details & Scaleの写真を参考に、コンソールの上下で黒とインテリアグリーンに

塗り分けてみました。

|

|

キャノピーを開位置にするので、キャノピー後縁の形に沿って

えぐれているコックピット

後方の部分をパテでなだらかに整形しました。実機の写真ではキャノピーの陰に

なって、この部分がどうなっているかよくわからないのですが…。

後で塗装するときのコックピットのマスキング用に、キットのキャノピーパーツ

の一部を切り落として隙間をプラ板でふさぎ、マスクを作りました。

(ここまでしなくても、という気もしますが、

コックピットをマスキングするのに、キャノピーパーツ以上のものは

ないというのが持論です。)

|

|

排気管はキットのままでは実感に欠けるので、

(手に入れば)Moskitの金属パーツ、

なければ金属パイプで自作することにします。排気管の穴をモーターツールに

ドリルピットをかませてくり貫きました。以前はピンバイスで手作業してたのですが、

10倍楽でした。

|

|

F4U-1Dは左翼下面のランディングライトが翼前縁に移動しているとのこと

なので、ライトのモールドを埋めました。ちょうど羽布のモールドがあるので、

サンディング後リブに沿って厚手のテープをはり、サーフェイサー500を

塗りつけ、半乾きのときにテープをはがすという方法によって

リブのモールドを再生しました。キットには、-1A以前のタイプ用の

主翼前縁燃料タンクに関連するモールド(上面の丸い注入口と下面のドレイン)

もあるので、除去しました。

|

|

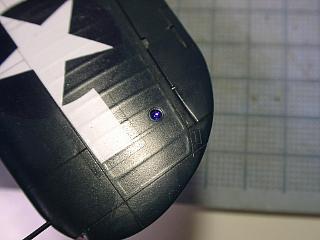

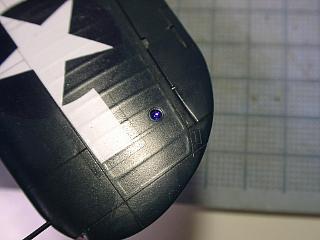

田宮のコルセアキットの主翼は、内翼と外翼が別パーツで、折りたたみ状態も

選択できるようになっていますが、折りたたまない状態でがっちり固定しようと思い、

インストの指定を無視して、まず上下それぞれに分けて内翼と外翼を接着しました。

しかし、脚収容部の内壁も兼ねるリブの接着位置を、うっかり間違えてしまいました。

収容部を覗きこまなければわからないミスですが、気分悪いです。翼端上面の

青い編隊灯(?)は別売り青色ライトに変更するため、穴をあけて裏打ちしてあります。

|

|

主翼のリブと一体成形されているフラップアクチュエーターも、リブの接着ミスの

あおりを受けてしまったため、フラップをアップ位置に改造することにしました。

ダウン位置用にモールドされている作動ロッドを切り離し、プラ棒で新しく

ロッドを作り直しました。フラップギャップドアで隠れてしまうことになりますが…。

|

|

翼端灯は、WaveのH・アイズの1/4円透明パーツで透明化しました。

ドリルで内側に穴を開けて、クリアレッド&ブルーを流し込んで電球を再現するという

おなじみの手法です。その他、翼前縁の着陸灯、ガンカメラなども透明化を行いました。

|

|

季節はずれの門松、ではなくて、Moskit製の別売り排気管パーツです。

穴を開けたプラ板で3本を束ね、エポパテでスペーサーをつくって全体塗装後に

とりつける予定です。

|

|

やっと十の字になりました。Quick-Gripで圧着しています。

Quick-Gripはアームの先にゴムがついているので、プラを傷つけずに

テンションをかけることができます。

|

|

尾灯は、光ファイバーのエスカを少し熱で伸ばして先端を丸めたもので

再現してみました。

(mkjさんのアイディアです。)伸ばし透明ランナーよりも折れにくいです。

|

|

フラップをアップ位置で固定し、エバグリーンのプラペーパーで

フラップギャップドアを作り貼りつけました。下げ位置用にモールドされている

フラップのヒンジにすきまができるので、くさび形のプラ片を差しこみました。

排気管のハウジングもプラペーパーです。これで、もう忘れ物はないかな?

|

|

ほかにもプラペーパーの使い道はないかなということで、増加タンクの

「つば」に目をつけました。実際はここの部分はすごく薄いのですが、

キットでは厚くモールドされてしまっています。キットのパーツをガイドに

プラペーパーをカットしてからモールドを削り落とし、プラペーパー製の

つばを挟みこんでタンクを接着しました。

|

|

ヴァーリンデンのレジン製R-2800エンジンの前列。プラグコードも

付属のエッチングパーツです。ほんとうは、細い金属線の方が実感が

出るのでしょうが…。

|

|

尾輪です。エアロディテールを見ながら、あちらこちらの肉抜き&真鍮線による

三角リングの再現を行いました。

|

|

脚扉は基本的にエッジの薄いAIRESのものに置き換えますが、一部整形を

失敗したので(奥にぼんやり写っているもの)、キットのパーツに

薄々攻撃をかけました。右は処理前のものです。

|

|

ロケット弾は、VerlindenのP-51用のものを流用することにしました。

前部と後部が別パーツになっているので、中心軸がずれないように接着する

必要があります。三角断面のプラ材を並べてプラ板に貼りつけた簡易冶具を作り、

この上で瞬間接着剤をつけたパーツをドッキングしました。

|

|

ロケット弾が完成しました。エッチングのフィンを4×8=32枚もつけないと

いけなかったので、疲れました。

|

|

マスキングの都合で、胴体の国籍標識のみ先に塗装します。マスキングには、

Tally-HoのProMaskを使いました。

|

|

全体にシーブルーを塗った後、ストライプと主翼の国籍標識のマスキングを

します。

|

|

今回は、Ospreyのコルセアエースの本にカラー側面図が出ている

護衛空母Cape Gloucester搭載機を選択しました。デカールは出ていないので、

IKEさんにコードレターのマスクをカットしていただきました。

改めまして、ありがとうございます。>IKEさま

|

|

ホルベインの水性インク「セピア」をエアブラシして、排気の汚れを控えめに

再現しました。模型雑誌WingMasterで紹介されていた方法です。

|

|

キットのパイロンは主翼に垂直になっていますが、地面に垂直が

正しいようです。根元に切れこみを入れて、地面に垂直気味になるように

修正しました。ところが、いざロケット弾をつけてみる段になって、

バーリンデンのロケット弾はフィンが大きすぎて、隣同士が干渉してしまうことが

わかりました。

仕方がないので、間引きをして一個おきに(片翼2発ずつ)つけました。

|

|

主翼上面の編隊灯ですが、Greifレンズの青を

使いました。下面の3色の識別灯もGreifレンズです。

|

|

胴体上面の青い水滴型ライトですが、基部を

Eduardのライトパーツ、透明部はプルミエールのライトセット(バックに写っているもの)を使って再現しました。今回は、全てのライトを透明化しています。

|

|

スライディングキャノピーは、フレームの内側に両面テープを貼って

固定しました。アンテナ線はカーボン繊維です。苦労しましたが、

カラフルなコルセアが完成しました。

|