|

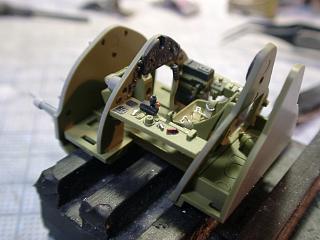

田宮キットのコックピットの問題点は、「床がある」こと。

胴体下面の小窓が見通せないのはちょっとさびしい。Airesの別売りコックピット

パーツセットも持っているが、合わせるのがしんどいという話を聞いたので、

シートのみUltracastのレジンパーツを用いることとし、

Airesを参考にキットの床パーツを切り欠きました。田宮のコックピットがもともと

立体感豊かに彫刻されているので、これでかなり満足いくレベル。

米海軍機内部塗装のFM-1の記述通りに

塗装したが、Martletの場合は違うのだろうか?Scale Aircraft Modelling誌の

最近の改造記事では、脚収容部を銀色に塗っていたようです。 ちなみに、ピンセットの手前に見える黒く細長いものは、東急ハンズで買った 片面粘着式ゴムシートにサンドペーパーを貼りつけた、自作サンディングパッド。 曲面になじむので、Rを保ちやすいです。 |

|

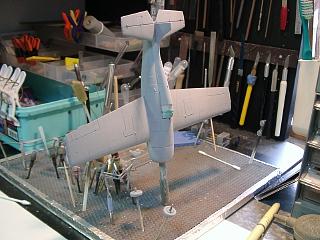

Martlet V に改造するためには、F4F-4で計6丁あった翼内機銃を 4丁に減らす必要があるので、主翼の一番外側の機銃に関連する モールドをパテ埋め。ところで、F4F-3で4丁だった機銃はF4F-4で6丁になり、 一見よさそうに思えるが、 総弾数は少なくなったため、一部のパイロットには不評だったようです。 F4F-4に乗った米海軍パイロットの手記に、弾切れを恐れて、最初はわざと4丁だけ 弾が出るようにし、残りの2丁をリザーブしていたという記述がありました。 |

|

サーフェイサー1000をエアブラシで下塗り。エンジンは最後に組み込む こととしてカウリングを仮止めし、本来エンジンが接着される機体部(防火壁の あたり)に アルミ棒の取っ手を瞬間接着剤でくっつけました。アルミハニカム板に、 塗装中の部品から本体、さらにモーターツールのビットなど、なんでも かんでも立ててあります。主翼前縁の胴体との接合部は、キットでは クランク状に分割されていますが、実機では一直線なので修正。接着線を 消すか、パネルラインとして生かすか、あるいは今回のように一部 修正するかというのは、細かい点ですが気になります(フォッケの 主翼と胴体にまたがる機銃パネルとかも忘れがちですね)。 |

|

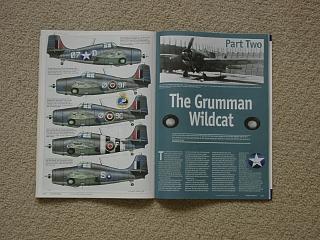

今回、Martletをつくるきっかけになった、Scale Aviation Modeller のRichard J. Caruana氏によるカラー側面図。Scale Aviation Modellerは 作例及びその写真のクオリティは今一つだが、同氏によるカラー側面図と オールカラーでの新製品紹介ページのために、購読を続けています。 |

|

隠ぺい力の強い、モデラーズのベースホワイトを塗った後、 インヴェイジョン・ストライプのマスキングをしているところ。グラフ作成ソフトで 作図して透明のOHPシートにプリントした、自作スケール定規を用いて、 18インチ幅にストライプを切り出しました。1/48と1/72で、インチ単位と メートル単位のスケール定規を作りましたので、ほしい方は こちらからご自由にお使い下さい。 |

|

ラウンデル、フィンラッシュ、コードレター、ストライプを先に塗装し マスキング、迷彩塗装に備えます。ラウンデルの塗装には、 Tally-Hoの Pro-Mask(Spitfire用)を一部使用。主翼上面ラウンデルは 50インチと判断して、サークルカッターでマスクを切り出しました。 エアロマスターデカール付属の、主翼上面ラウンデルは小さすぎるようです。 |

|

まず、機体上面全体にエキストラ・ダークシーグレーを塗った後、 ダークスレート・グレーを塗るためのマスキングをしているところ。 「Mr.ペタリ」という青色の粘着ゴム(ポスターの仮止め用などとして 売られているもの)を、細いひも状に 伸ばしたもので2色の境界線を定義し、マスクする部分には Parafilm M(試験管の封などに使う半透明膜で、引っ張って伸ばすと、 弱い粘着性を帯びる)を貼りつけました。翼のような平面的な部分だけなら 紙を切り抜くところですが(実際、水平尾翼はそうしました)、 イギリス機のように、迷彩パタンが 翼から胴体にまたがるものは、両者のつじつまを合わせるのに 苦労するので、こういう方法を採りました。塗り分け線は、実機同様の ハードエッジになります。 |

|

上面に続き、下面のスカイを塗装。マスキングのしやすさと、 上下面3色境界のボケ部分での色のかぶり方の点で、下面を後に塗ることが 多いです。今回の製作のもう一つの動機は、だいぶ前に買って、まだ 一度も使ったことがなかった、ソリッドカラーのダークスレート・グレーを 使ってみること。迷彩は、全てソリッドカラーを使いました。 国籍標識用のダルレッドやダルブルーもそろっているし、グロス仕上げなので デカール貼り(今回は少ないですが)にも好都合という点が気に入ってます。 それにしても、ダークスレート・グレーは、グレーというよりはグリーンですね。 |

|

デカール貼りですが、マーキングはほとんど塗装してしまったので、 今回はシリアル、カウリング前縁の個別記号とニックネーム"That Old Thing" だけです。レゴブロックで作ったデカール貼り用の台に機体を 乗せて、片面ずつデカールを貼っていきます。個別記号が「F」なのに、 カウリング前縁のデカールがなぜか「E」になってしまっていたので、 下の棒を切り落として「F」にしました。Richard J. Caruana氏 の側面図では、カウリングの塗料がはげて、一見「E]のように見えています。 台紙から切り離したデカールは、水を 染み込ませたティッシュの上に乗せています(そのままほっといても、 糊が溶け出してなくなることがありません)。逆ピンセットで台紙を はさんで、本体まで持っていき、 鉛筆型の消しゴムを使ってデカールをスライドさせてます。 |

|

エアロマスターデカールはMicroscale印刷のものは高品質なのですが、 印刷業者によってはなじみが悪くてシルバリングをおこすものがあります。 今回、印刷業者名が書かれていなかったので 少し不安でしたが、「当たり」でした。Micro Setをモデル表面に塗った後、 デカールをスライドさせ、その上にMicro Solを塗って、さらに白熱電球に 近づけて暖めることにより、表面のリベットや筋彫りなどのディテールに ぴったりフィットしました。 |

|

田宮エナメルシンナーで薄めた油絵の具のローアンバーでスミ入れ後、 全体に下面色のスカイを混ぜたつや消しクリアーを吹いて、デカールの つやを消すと同時に、スケール効果を入れます。どぎつかったインヴェイジョン ストライプもこれで落ち着きました。キャノピーは、スコードロンの真空成形品を、 リンレイ床用樹脂ワックスにまるごとつけてから乾燥させ、透明度を改善しています。 木工用ボンドを水で溶いたもので、機体に接着しました。本来は、塗装に先だって 風防部のみ機体に接着し隙間処理をしておきたかったところですが、風防と 天蓋を切り離すのがめんどうになり、後づけになってしまいました。 閉状態で先づけすると、内側が汚れたときに困りますし・・・。 目立たない部分ですが、うっかりキャノピー枠の塗装を一部はがしてしまいました。 真空成形パーツは、塗料のノリが悪いので注意が必要ですね。 |

|

アンテナ線を張るために、機体各所に留め金具を埋めこみます。 これは、水平尾翼端。金具は、0.2mmの真鍮線の先を万力でつぶして、 平べったくなった部分にピンバイスで0.2mmの穴をあけました。 それにしても、ここまで拡大してしまうと塗装面のあらが目立ってしまいます。 |

|

今更ながら、このキットの尾翼周りの設計は賞賛に値します。 作業に応じて尾翼をつけたりはずしたり思いのまま。水平尾翼は 接着剤なしでもきっちりはまります。方向舵が別パーツで一枚もの というのも、後縁がシャープに成形されていて歓迎です。もっと、 ほかのキットにもこういう分割を採り入れてほしいものです。 |

|

やらせ写真その1。 胴体下面の識別灯です。いつも、ダークシルバーを塗った上に、3Mの OHPシート用カラー接着フィルムを ポンチで打ち抜いたものを貼っています。クリア塗料で塗るよりも、 手軽かつ実感たっぷりに仕上がります。それにしても、今どきOHPに 色をつけるのに、こういうものを使う人がいるんでしょうか・・・。 |

|

今ごろになって、エンジンを組み始めたりしています。いつも、 シリンダーフィンは、 銀を塗ってから、黒でウォッシングするだけの お手軽仕上げです。今回はキットパーツにプラグコードがモールドされていますが、 なくても自分で追加することはめったにありません。P&Wエンジンの中央部の 色はいつも悩むところですが、今回は機体の塗装のついでにダークシーグレーで 塗ってよしとしてしまいます。キットのままだとプロペラが前に出過ぎるので、 ここの部分を少し削った方がよいと、Scale Aircraft Modeling誌に書いてありました。 |

|

排気管は、Moskitのメタルパーツ。値は少々張りますが、 実物をそのまま縮小したかのようなエッジの薄さと色合いです。 キットのパーツより、奥行きも再現されていて、ほんとにエンジンから のびてきているようです。 |

|

やらせ写真その2。人形用の髪の毛でアンテナ線を張っているところ。こういう 細い線の カッティングには、 MicroMark の通販で購入したピンセットカッターが重宝しています。 人形用の髪の毛は、細くて塗装の必要がないところがいいのですが、反面、 テンションをかけないとよれよれになってしまうので、引込み線の再現には あまり向いていません。胴体後部のホイップアンテナは 黒テグスの0.8号を使いましたが、もっと細い黒テグスが売っているか ご存知の方がいらしたら、教えていただきたいものです。 |

|

めでたく完成!ローアンバーでスミ入れをした以外は、特に汚しは していません。機銃や排気のススなど下手にどぎつくやると、 わざとらしくなってしまうので・・・。 兄貴分のヘルキャットのふてぶてしさとは対照的に、 ころころとしたワイルドキャットには愛嬌が感じられます。初めてのFleet Air Arm機でしたが、迷彩の色合いがとても気に入りました。 次は、1/72でアヴェンジャーでもつくってみたいです。 |